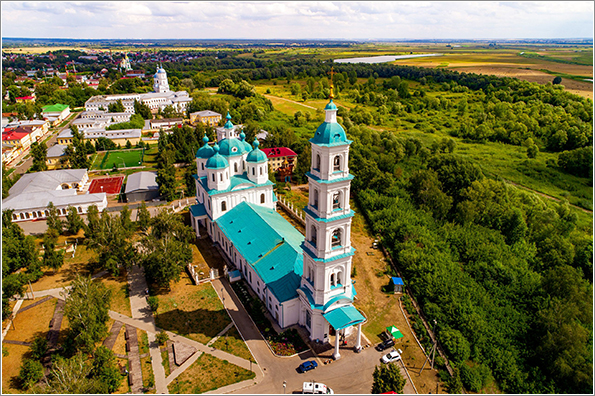

Спасский собор

Спасский собор

.jpg)

Престолы: Нерукотворного Образа Спасителя, Архангела Михаила, иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

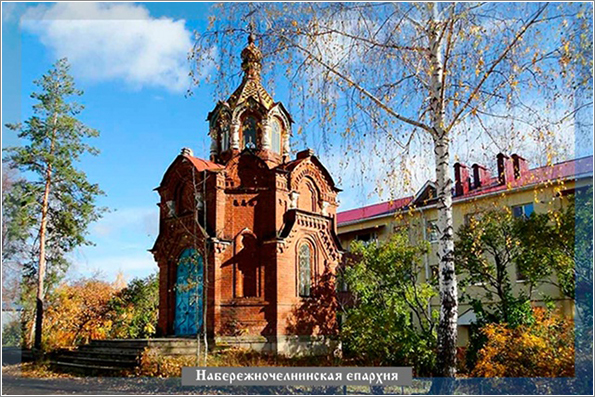

Рядом с собором находится часовня Александра Невского, построенного на месте предшественника Спасского собора.

Адрес: 423600, город Елабуга, улица Набережная, 14

Телефон: 8 85557 7-81-10, 8-962-578-26-65

Духовенство: иеромонах Кирилл (Забавнов), иерей Роман Лепихин, иерей Михаил Климов

Группа храма: vk.com/spas.sobor

Новости храма на сайте Православное Закамье

Дата постройки: между 1808 и 1816.

Архитектурная справка: Классицизм, Эклектика

Архитектурный вид Спасский собор обрёл после проведённой в 1855—1864 годах перестройки, в результате которой он был существенно расширен. Выстроенный в стиле русского классицизма с элементами ранней эклектики или, согласно другому определению, провинциального русского классицизма, этот собор является одним из ярких церковных образцов данного архитектурного направления в Татарстане.

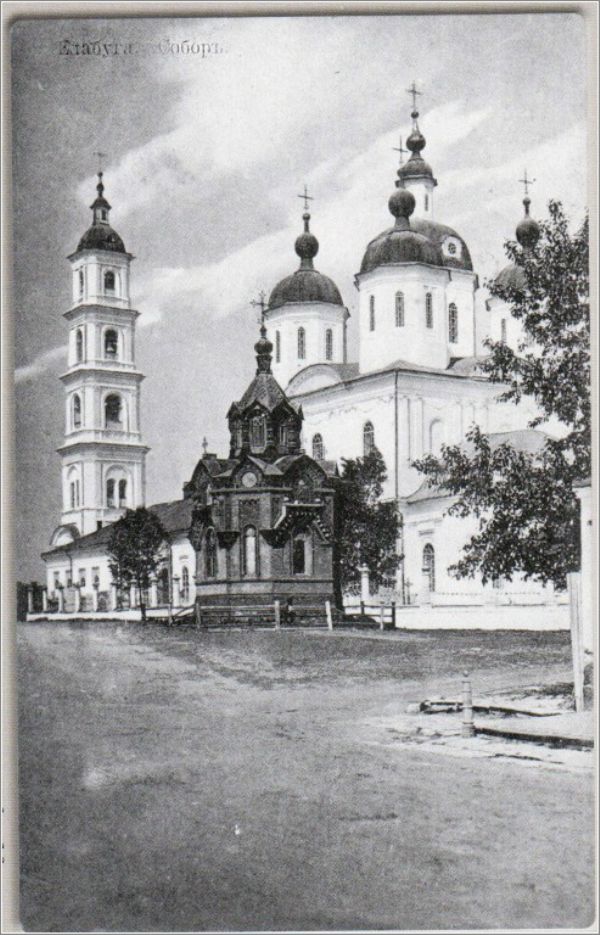

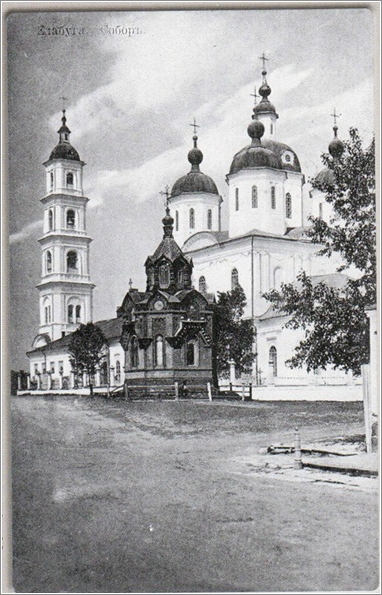

Здание собора построено из красного кирпича, оштукатурено и побелено. Оно представляет собой трёхчастное строение, состоящее из пятикупольного храма, высокой пятиярусной колокольни, соединённых между собой длинной одноэтажной трапезной с пристройкой.

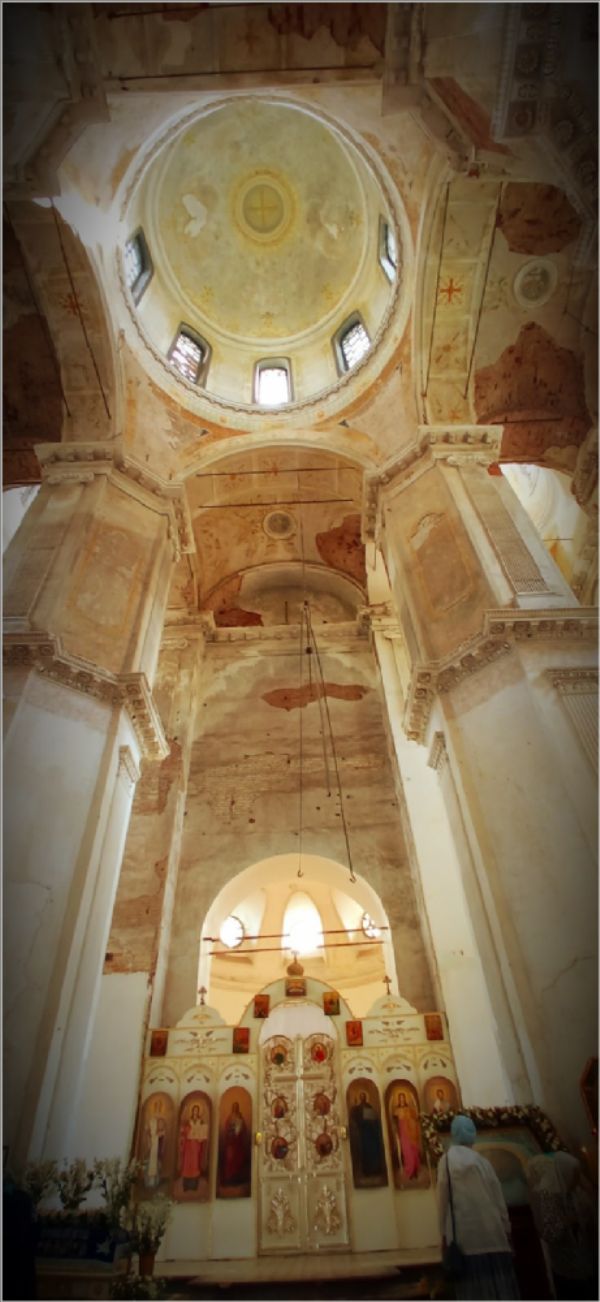

Главная часть собора — двухъярусный четырёхстолпный храм, увенчанный пятью куполами, стоящими на восьмигранных световых барабанах. На более высоком центральном куполе стоит ещё один восьмигранный световой барабан меньшего размера, также увенчанный собственным куполом. С внешней стороны двухъярусный четверик храма украшен пилястрами с капителями тосканского (на первом ярусе) и ионического (на втором ярусе) ордеров, а также вытянутыми арочными окнами. С северной и южной сторон четверика расположены порталы с четырьмя колоннами, поддерживающими крышу с треугольным фронтоном. С восточной стороны к четверику примыкает трёхчастная апсида с вытянутыми арочными окнами по фасаду, перекрытая полукуполом; над апсидой возвышается восьмигранный глухой барабан, увенчанный куполом в форме луковицы.

С западной стороны к четверику храма пристроена длинная одноэтажная трапезная, крытая двускатной крышей. Изнутри её конструкцию поддерживают два ряда мощных четырёхугольных в сечении колонн — по три с каждой стороны, разделяющих внутреннее пространство на три нефа со сводчатыми потолками. Вдоль продольных стен трапезной расположены ряды арочных окон, с внешней стороны эти стены содержат элементы фасадных украшений в стиле классицизма. К западу от трапезной расположена пристройка, появившаяся в 1864 году, в которой были устроены помещения для духовного правления; пристройка соединяет трапезную с колокольней.

Наиболее ярким архитектурным элементом собора является его пятиярусная колокольня, возвышающаяся над исторической частью Елабуги. Её высота — 57 м.

С западной стороны колокольни расположен портик с треугольным фронтоном, поддерживаемым двумя колоннами с капителями тосканского ордера. Сама колокольня с внешних сторон украшена пилястрами с капителями тосканского и ионического ордеров. На третьем ярусе колокольни установлены колокола.

Восточная часть собора обнесена каменной оградой с металлической решёткой, установленной на невысоких круглых в сечении колоннах. Её построили в 1840-е годы. С северной стороны ограды расположены ворота в виде триумфальной арки, обрамлённой колоннами тосканского ордера.

История храма:

Предшественники собора

Предшественником Спасского собора считается одноимённая деревянная церковь, построенная перед 1648 годом (впервые упоминается в Писцовой книге Казанского уезда 1647—1656 годов как церковь Спаса Нерукотворного образа «дворцового Тресвятцкого села»). В ней находилась одноимённая икона, появление которой православная традиция, основанная на местных преданиях, относит к первой половине XVII века. Одним из первых датировал данную икону периодом «не позже половины XVII столетия» в своей «Истории города Елабуги» Иван Васильевич Шишкин (1792—1872) — отец художника Ивана Шишкина. Возможно, в своём утверждении о времени появления иконы Спаса Нерукотворного образа он опирался на изыскания священника елабужского Спасского собора Петра Кулыгинского (1798—1855), рукописи которого использовались И. В. Шишкиным при написании им «Истории города Елабуги». В то же время существует также версия о более позднем появлении данной иконы, датирующая её серединой XVIII века.

Спасская церковь была небольшой и холодной (неотапливаемой). В последней четверти XVII века к ней была пристроена также небольшая, но тёплая каменная церковь во имя Казанской Божией Матери, освящённая в 1684 году. В 1714 году была освящена каменная Спасская церковь, построенная на месте прежней деревянной.

Строительство собора и его перестройка

В 1808—1816 годах рядом со Спасской и Казанской церквями был построен большой собор во имя Спаса Нерукотворного образа с тремя приделами. После этого оба старых храма по причине их малой вместимости были в 1820 году разобраны. На их месте в 1876—1878 годах была возведена каменная часовня святого Александра Невского.

Строительство Спасского собора велось за казённый счёт при благотворительной поддержке елабужского купечества. В отношении его освящения существуют определённые расхождения. По одной из версий, в 1811 году были освящены два соборных придела — Казанской Божией Матери и Михаила Архангела, в 1816 году — главный престол, а в целом Спасский собор о трёх приделах был освящён в 1821 году. По другой версии, главный престол собора был освящён в 1820 году. Однако современник этих событий И. В. Шишкин отмечает, что главный престол был освящён в 1821 году, указывая в дополнение, что чин освящения совершил епископ Вятский и Слободской Амвросий при протоиерее собора Павле Юрьеве.

В первоначальном варианте Спасский собор был меньших размеров, чем ныне существующий, за счёт более короткой трапезной, перекрытой сводами на четырёх столбах (а не на шести, как сейчас); на западную пару столбов трапезной опиралась колокольня, позже разобранная.

В 1835 году вместо прежней колокольни по проекту академика архитектуры Императорской Академии художеств Давида Висконти (1772—1838) построили новую — сильно отнесённую к западу от трапезной и соединённую с ней длинной сводчатой галереей. Эта колокольня была четырёхъярусной: нижний ярус имел классический портал наподобие тех, что находятся с двух сторон четверика храма; на двух следующих ярусах размещались колокола; верхним ярусом служил глухой барабан с башенными часами, увенчанный высоким массивным шпилем.

В 1855 году началась перестройка Спасского собора, завершившаяся в 1864 году, по итогам которой храм обрёл современный вид. В ряде публикаций утверждается, что перестройку спровоцировал масштабный пожар в Елабуге 1850 года, который нанёс ущерб и собору. Однако современник этих событий И. В. Шишкин, описывая в «Истории города Елабуги» этот пожар, который «истребил в лучшей части города до 500 домов», нигде не упоминает о том, что от него также пострадал и Спасский собор. Более того, в своих воспоминаниях он прямо заявляет, что «правая сторона Покровской улицы и вся набережная, равно и все церкви, не подверглись пожару», а именно в этой зоне находится Спасский собор.

В ходе перестройки собора в 1855—1864 годах полностью переделали сводчатую галерею между колокольней и трапезной. Сначала в ней устроили помещения для духовного правления и закрытую паперть, разделённую поперечными сенями. Но в 1864 году в ходе второй серии перестройки (авторы проекта — вятский губернский архитектор А. Ф. Глазырин и епархиальный архитектор Э. В. Гарман) за счёт части галереи увеличили трапезную ещё на два столба (всего их стало шесть), а оставшуюся часть расширили до объёмов трапезной, подведя под общую крышу и устроив в ней продольный сводчатый коридор с дополнительными помещениями. Также перестроили колокольню, увеличив её высоту до пяти ярусов, попутно добавив элементы ранней эклектики (венецианские оконные проёмы на втором ярусе). По итогам перестройки собор остался трёхпрестольным, но один из прежних приделов — Казанской Божией Матери — был освящён как придел иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Закрытие и реставрация собора

В 1937 году елабужский Спасский собор был закрыт — в рамках антирелигиозной борьбы Советской власти, и в дальнейшем использовался как склад. Последний крестный ход с иконой Спаса Нерукотворного образа в виду запрета со стороны властей состоялся в 1928 году, но сама икона сохранилась и в настоящее время находится в елабужском Покровском соборе.

После закрытия собора сильно пострадало его убранство, хотя само здание сохранилось: полностью были утрачены алтарь, иконостасы тонкой ручной работы в стиле рококо, частично утрачены фрески, архитектурная отделка коринфского и ионического ордеров, а также напольная керамическая плитка (сохранилась в центральном приделе, но почти утрачена в трапезной).

С 1960-х годов стали предприниматься попытки сохранения и реставрации здания собора. Основанием для этого послужило постановление Совета Министров Татарской АССР № 21 от 13 января 1961 года, по которому елабужский Спасский собор получил статус памятника архитектуры регионального значения.

В 1963 году был проведён обмер здания, а в 1970-х — 1980-х годах осуществили реставрационные работы. Их проводили специалисты Татарской специальной научно-реставрационной производственной мастерской (ТатСНРПМ), которые частично отреставрировали фасады, кровлю, восстановили ограду, а также позолотили завершение колокольни.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 439 от 28 мая 1997 года Спасский собор был возвращён верующим путём передачи в пользование Православному религиозному объединению Покровской церкви г. Елабуги.

В 2005—2007 годах была осуществлена реставрация наружного облика собора; позже начались внутренние реставрационные работы.

В 2007 году на третьем ярусе соборной колокольни установили 12 колоколов, после чего в рамках ежегодной Спасской ярмарки стал проводиться Всероссийский фестиваль колокольного звона.

Современность

7 июня 2021 года настоятелем Спасского собора назначен иеромонах Кирилл (Забавнов). [27]

29 августа 2021 года в день престольного праздника богослужение совершил правящий архиерей Казанской епархии митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный). Служение митрополита стало одним из первых архиерейских богослужении казанских митрополитов в новейшей истории Спасского собора.

Собор действующий, в нем регулярно проходят богослужения.

Собор является самым большим храмом Набережночелнинской епархии.